Il PNRR tocca il tema della non autosufficienza delle persone anziane proponendo un “un investimento straordinario sulle infrastrutture sociali, nonché sui servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari, per migliorare l’autonomia delle persone con disabilità” (Missione 5: Inclusione e Coesione) e affermando la necessità di una “riforma volta alla non autosufficienza […] [che] affront[i] in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell’invecchiamento, ai fini di un approccio finalizzato ad offrire le migliori condizioni per mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato (p.45).

Pur senza allocare risorse finanziarie ad hoc, il PNRR sembra compiere un miracolo: fa ricomparire nell’agenda politica italiana la possibilità di una riforma per la non autosufficienza, a quasi 25 anni di distanza dalla proposta della Commissione Onofri (1997). In questo ambito delle politiche sociali l’Italia è il fanalino di coda dell’Europa: a parte i paesi nordici e l’Olanda che sono stati dei precursori, a partire dagli anni 1990 tutti gli altri grandi paesi (a cominciare dalla Germania, che introdusse un’assicurazione obbligatoria long-term care nel 1995, per chiudere con la Spagna, che approvò una “Legge sull’autonomia” nel 2006) hanno riformato il loro sistema di cure di lunga durata, allo scopo di rispondere con maggiore efficacia alle sfide dell’invecchiamento e del correlato aumento del bisogno di cura.

Dopo il pesantissimo tributo pagato dagli anziani nel corso della pandemia, ci pare un atto più che dovuto che il tema ritorni nell’agenda politica. A questo sforzo ha contribuito anche la proposta presentata dal Network Non Autosufficienza, che ha convogliato un buon numero di adesioni da parte delle associazioni del settore. Vale quindi la pena prenderne atto con un plauso al governo, attendendo ora che al pronunciamento seguano atti concreti: azioni mirate e allocazione di risorse che consentano di dare concretezza a quanto affermato in linea di principio. Il PNRR mette anche una deadline, cui la UE presterà forse attenzione: la fine della legislatura attuale.

Il PNRR annuncia la riforma, ma non ne delinea ancora i suoi tratti fondamentali. Per questo motivo riteniamo utile richiamare quali sono le sfide ineludibili, se vogliamo dare all’Italia un sistema long-term care di livello pari a quello esistente negli altri paesi europei. Partiamo dal chiarire qual è la nostra situazione attuale.

L’Ageing in place che abbiamo già

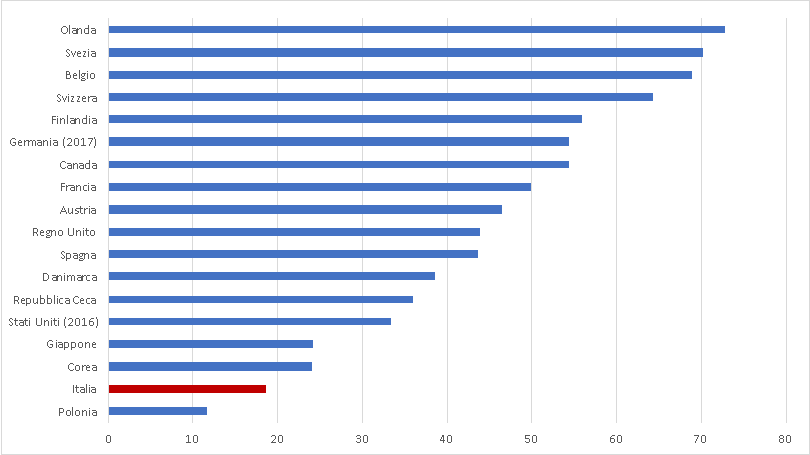

Il PNRR, al pari di altri recenti documenti elaborati da una Commissione per la riforma voluta dal ministro Speranza (chiamata “Commissione Paglia” dal nome del suo coordinatore), enfatizza la necessità di promuovere l’ageing in place, ovvero la permanenza a domicilio il più a lungo possibile delle persone anziane, anche al subentrare di fragilità fisiche o psichiche, prevenendo l’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti presso le strutture residenziali per lungodegenti (per questo obiettivo vengono allocati 500 milioni, da usare per la riconvenrione delle RSA in appartamenti protetti). Non dubitiamo che l’ageing in place sia quanto gli anziani del nostro paese desiderano di più. Ma si dimentica troppo spesso che nel nostro paese la cura delle persone anziane non autosufficienti avviene già prevalentemente al domicilio, più che in ogni altro paese avanzato. Nel 2016 (ultimo dato reso disponibile, con grave ritardo, dall’Istat) gli anziani che vivono in una residenza sono 285 mila, pari a meno del 2% dell’intera popolazione over 65. La distanza rispetto agli altri Paesi avanzati è notevole. Il tasso di copertura delle residenze è nel nostro paese meno della metà di quello della Spagna, un terzo di quello tedesco, quasi un quarto rispetto a Svezia e Olanda (vedi figura 1). Ci superano anche paesi dell’Estremo Oriente come Giappone, Corea e persino gli Stati Uniti. Dietro a noi troviamo soltanto la Polonia. L’Italia è dunque già un campione internazionale dell’ageing in place.

Fig. 1 Tassi di copertura dei servizi residenziali, posti letto per 1000 abitanti over 64 anni, 2018

Fonte: OECD Health Statistics online database (24 aprile 2021) (https://stats.oecd.org)

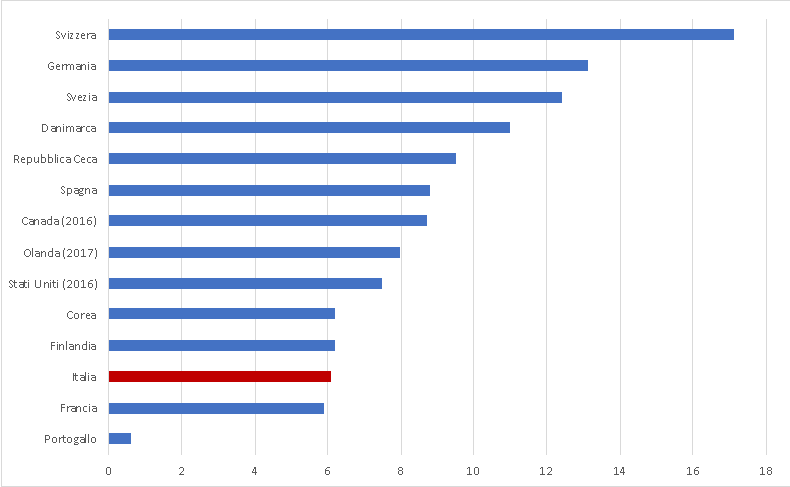

Ageing in place significa tuttavia molto spesso, nel nostro paese, doversi arrangiare e confidare, in caso di non autosufficienza, sul fai da te delle famiglie. Le persone anziane che ricevono un servizio di assistenza domiciliare sono in tutto il 6%: un dato che ci colloca di nuovo in fondo alla relativa classifica internazionale (vedi figura 2). Anche l’intensità di questi servizi lascia a desiderare. Ben l’80% degli utenti di assistenza domiciliare riceve infatti l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), erogata da medici o infermieri prevalentemente a ridosso di ospedalizzazioni e per un arco di tempo molto breve: la durata media delle prestazioni di ADI è infatti di sole 17 ore pro-capite (rapporto NNA, 2017): si tratta dunque di una prestazione senz’altro utilissima alla gestione di una dimissione precoce, ma ben lontana dall’offrire un’attività di cura su base quotidiana e continuativa.

Fig. 2 Tassi di copertura dei servizi domiciliari, percettori per 100 abitanti over 64 anni, 2018

Fonte: OECD Health Statistics online database (24 aprile 2021) (https://stats.oecd.org)

In questa situazione, il servizio di cura più diffuso e intenso è quello reso dalle assistenti familiari, le cosiddette badanti. In Italia si stima la presenza di circa un milione di badanti. Più di una famiglia ogni tre con anziano non autosufficiente impiega una badante. Una soluzione che si è andata diffondendo a partire dalla fine degli anni 1990 con l’emergere di crescenti bisogni di cura, a fronte di investimenti minimi in servizi, di un mancato governo delle erogazioni monetarie, di una scarsa regolazione del mercato del lavoro della cura. Solo il 40% delle badanti ha un contratto di lavoro (Pasquinelli e Pozzoli 2021). Peraltro, sappiamo che, anche in presenza di un regolare rapporto di lavoro, non vi è sempre corrispondenza tra prestazioni contrattualizzate ed effettivamente fornite.

Per ultimo, il welfare italiano, se carente sul lato dei servizi, è invece più prodigo su quello dei trasferimenti monetari. L’Indennità di Accompagnamento (pari oggi ad un assegno mensile di 522 euro) viene distribuita su base permanente al 12% degli anziani (una percentuale pari a tre volte i percettori dell’ADI), per una spesa annuale di oltre 12 miliardi. Un assegno distribuito senza porre condizionalità nell’uso, e ampiamente utilizzato per assumere (spesso in nero) la badante. E distribuito senza prevedere alcuna gradualità nell’importo, parificando in modo del tutto irrealistico persone con bisogni assistenziali di gravità molto diversa (da persone in grado di mantenere una buona autonomia quotidiana a persone costrette a letto per 24 ore al giorno).

In sintesi, di una riforma abbiamo un grande bisogno. Il sistema è oggi fondato certamente sull’ageing in place, ma lascia gli anziani fragili a casa propria in grande solitudine, se non in condizioni di abbandono. Ad alimentare l’ageing in place c’è il diffuso sostegno monetario, ma questo finisce per foraggiare, in assenza di servizi professionali pubblici, l’enorme diffusione del mercato, spesso irregolare e incerto, delle assistenti familiari private. Le residenze lungo-degenti sono infine ridotte all’osso, schiacciate nel compito di prestare assistenza a chi, per condizioni familiari o di salute, non può più restare a casa.

Una riforma del long-term care dovrebbe partire dal riconoscimento di questa situazione e indicare se e come la si intende modificare. Ecco qui sotto quelli che consideriamo gli aspetti chiave per un’agenda di riforma.

Residenze: dobbiamo davvero de-istituzionalizzare?

Qualsiasi sistema di long-term care di un paese avanzato presenta un’articolazione complessa di servizi residenziali e domiciliari, oltre a soluzioni intermedie tra i due. In tale articolazione, l’offerta di servizi residenziali è decisamente superiore a quella del nostro paese. Il tema della de-istituzionalizzazione è stato importante nei paesi del Nord-Europa, dove le politiche per la non autosufficienza hanno una storia più lunga e dove gli interventi “tradizionali” erano soprattutto residenziali. Ad esempio, in Olanda – il paese europeo che negli anni 1970 e 1980 aveva la più elevata percentuale di persone anziane in casa di riposo o in strutture sociosanitarie (10-12%)% – la “deistituzionalizzazione” ha significato ridurre o contenere, a seconda dei periodi, il numero totale di posti letto nelle residenze nonostante il processo di invecchiamento: nel 2003 i posti in struttura ammontavano a 164.000 (7% della popolazione 65 ed oltre), nel 2012 a 167.000 (6% dei 65+) e, dopo diversi anni di decisa riduzione complessiva del finanziamento per i servizi di LTC, a 170.000 (5% dei 65+). Più del doppio della copertura disponibile nel nostro paese. Parallelamente, sono cresciuti i servizi domiciliari, che arrivano a coprire il 1% della popolazione anziana alla fine degli anni 2010. Nei Paesi dell’Europa Continentale, che negli anni 1990 hanno introdotte il LTC come nuovo pilastro della protezione sociale, si è registrata una crescita, accanto a erogazioni monetarie, sia di servizi residenziali che di servizi domiciliari). In Germania, ad esempio, il numero di persone anziane che ricevono cura in istituto è passato da 575.000 nel 2003 a 756.000 nel 2017, con tassi di copertura della popolazione anziana che si sono stabilizzati intorno al 4%. Al tempo stesso, la copertura dei servizi domiciliari è passata da 1.114.000 (7%) a 2.117.000 (12%) (Loman 2019).

Questi dati rendono evidente come investimenti nelle strutture residenziali siano necessari anche soltanto per mantenere un livello adeguato di copertura della popolazione con elevati livelli di bisogno assistenziale, dato il rapido invecchiamento della popolazione. Evidenziano inoltre, come residenzialità e domiciliarità non siano strade alternative ma da percorrere parallelamente: una riforma italiana del LTC richiederebbe la crescita combinata sia delle strutture residenziali sia dei servizi domiciliari come una parte cruciale del sistema dei servizi, che potrebbero peraltro avere elementi di integrazione.

Il sistema delle residenze in Italia, invece, appare in forte difficoltà. La strage silenziosa avvenuta in molte di queste strutture durante la pandemia, col suo portato di migliaia di morti, ha senz’altro rivelato l’inadeguatezza e la bassa qualità di queste strutture, spesso sotto organico, con personale poco qualificato e spazi inadeguati, in costante difficoltà finanziaria. Non bisogna però scambiare il problema con la soluzione. Che senso ha rendere queste strutture temporanee? Le soluzioni temporanee e di emergenza sono ben altro problema. Non ha alcun senso proporre di trasformare questo complesso sistema, che include oltre 12.000 strutture nel paese, in un comparto di residenze temporanee, come ha di recente proposto la Commissione Paglia. Molti degli stati di invalidità che conducono al ricovero in queste strutture non sono purtroppo reversibili: dall’Alzheimer non si torna indietro, così come da molte altre patologie gravemente invalidanti che colpiscono in tarda età. Vale la pena ricordare che l’accesso alle strutture ha smesso ormai da tempo di essere la soluzione per chi non ha famiglia e mezzi. Nella gran parte dei casi, le persone che entrano in struttura oggi lo fanno (soprattutto al Nord, dove le RSA sono relativamente più diffuse) ad età molto elevate, con ridottissima autonomia e spesso a seguito di demenza, dopo periodi anche lunghi di cure al domicilio. Molto spesso, i familiari restano impegnati nella cura (non solo contribuendo al costo, spesso considerevole, dei ricoveri) tanto quanto avviene nelle situazioni di cura domiciliare. È di questi giorni la protesta dei familiari degli assistiti in RSA che si lamentano di non avere accesso ai loro cari a causa delle restrizioni da Covid-19. Quello che serve è una elevata qualità assistenziale, cura degli spazi e delle relazioni umane, riconversione degli edifici, preparazione del personale, coinvolgimento attivo dei familiari. Invece di “deistituzionalizzare” investendo ancora meno di quanto si faccia oggi nelle residenze, occorrere fare sì che le RSA perdano il loro carattere di “istituzione” e diventino soprattutto luoghi di relazioni e di vita, per le persone anziane e per le loro famiglie. Cose che non si improvvisano e non si mettono insieme per pochi mesi, ma sono possibili con adeguati investimenti nella prospettiva di migliorare la permanenza dei ricoverati in queste strutture.

Dispiace che il PNRR costituisca, per queste strutture, un’occasione mancata. Se c’è un settore dove servirebbero investimenti strutturali e tecnologici, questo sarebbe quello delle RSA, le Residenze Sanitarie Assistenziali. Per trasformarle in strutture più piccole, più umane, ma anche gestite con maggiore competenza e professionalità, nonché sulla base di risorse tecnologiche avanzate. In molti paesi europei il settore delle residenze sta conoscendo un vero e proprio boom, attraverso cui il ventaglio delle opportunità e delle soluzioni organizzative e logistiche si amplia, anche attraverso interessanti combinazioni di pubblico e privato, di spazi residenziali e spazi dedicati alla cura. Esistono, inoltre, esperienze in cui le residenze stesse diventano una risorsa per i servizi territoriali perché in grado di fornire servizi diurni e domiciliari facendo leva su un personale qualificato e sulla flessibilità e capacità di intervento.

Assistenza domiciliare: evitare il dominio della sanità

Il PNRR prevede un robusto aumento dei servizi di assistenza domiciliare, allocando ben 4 miliardi (di cui 1 per la telemedicina) su questo obiettivo. Il piano evoca anche la possibilità di una reale integrazione tra sanità e assistenza nella realizzazione di questi servizi. Ottima idea, che rientra in una direzione auspicata anche a livello internazionale. Ma l’integrazione, che è tale se valorizza tanto l’una componente quanto l’altra, non è affatto scontata.

In Italia esistono due servizi separati di assistenza domiciliare, quello dei Comuni (SAD) e quello delle ASL (ADI, Assistenza Domiciliare Integrata). I primi coprono l’1,2% degli over 64, mentre i secondi coprono ben il 4,8%. I primi offrono cura della persona, cura della casa, coordinamento dei familiari, sostegno alla mobilità, pasti caldi, e via dicendo. I secondi si sono specializzati in cure infermieristiche e riabilitative, che vengono svolte prevalentemente nel periodo successivo ad una ospedalizzazione, per il tempo limitato alle necessità di terapie e medicazioni a domicilio, non rispondendo, pertanto alle necessità di una cura quotidiana e continuativa.

Il finanziamento di 4 miliardi previsto dal PNRR viene interamente utilizzato per sviluppare l’ADI. Peccato che, al di là del nome, l’ADI sia quasi sempre gestita interamente ed esclusivamente dalle Unità Sanitarie Locali, senza alcuna interazione, salvo casi specifici regionali e locali, con i servizi di assistenza domiciliare di tipo sociale sviluppati dai comuni. Colpisce – ma comprensibilmente conoscendo la storica posizione privilegiata di cui la sanità ha goduto rispetto ai servizi sociali nel nostro paese – che l’assistenza domiciliare finanziata dal PNRR sia solo quella delle ASL, o comunque quella in cui prevalgono prestazioni e profili professionali di tipo sanitario. Non è un buon inizio per una riforma appena nata… che speriamo venga invertito appena possibile attraverso una programmazione locale unificata di queste risorse. Più in generale, un sistema di protezione dela non autosufficienza degno di questo nome non avrebbe senso con un’impostazione esclusivamente sanitaria: assorbirebbe troppe risorse finendo con l’offrire servizi che non sono quelli che servono per la gestione di una cura quotidiana e continuativa. Il rischio, sempre in agguato, è quello di aprire il dibattito e investire su servizi e misure fortemente sanitarizzate, evitando accuratamente di discutere di quello che è, oggi, il vero (e mancante) pilastro delle cure domiciliari.

Infatti, il piano non nomina neppure le badanti, che costituiscono il reale servizio di “assistenza domiciliare” utilizzato attualmente dalle famiglie italiane. A fianco di una più che necessaria misura finalizzata a promuovere l’emersione dal nero di queste lavoratrici, sarebbero utili azioni volte alla qualificazione professionale di questo enorme serbatoio di risorse umane, al loro coordinamento e integrazione nell’ambito di una strategia volta ad offrire una rete di servizi di prossimità. Perché non pensare che la badante sia integrata con l’azione dei servizi comunali e sanitari, prevedendo il suo coinvolgimento laddove i servizi pubblici non arrivano, e aiutando le famiglie nella selezione e nel controllo?

Il ricorso al lavoro immigrato da parte delle famiglie non è un’esclusiva italiana. Assistenti familiari, anche conviventi con la persona anziana, esistono in altri paesi, anche se in numero più contenuto. Ciò che caratterizza il modello italiano è la gestione del tutto privata, non regolata né sotto il profilo dei rapporti di lavoro né per quanto riguarda la qualificazione, formazione, supervisione delle lavoratrici. I tentativi messi in atto negli ultimi vent’anni da parte di Regioni ed enti locali di regolarizzare e qualificare il lavoro di cura hanno messo in evidenza il limite di una strategia che si pensava potesse essere a costo zero. La regolarizzazione e qualificazione hanno bisogno, invece, di investimenti (pur inferiori, probabilmente, a quelli necessari per estendere i servizi formali) e di capacità di governo da parte della autorità pubbliche. Gli investimenti sono necessari per rendere conveniente, sia per le famiglie sia per le badanti, il lavoro regolare, la formazione, forme adeguate di sostituzione in caso di necessità.

Al fondo della questione sta l’assenza di un’idea precisa di cosa significhi “curare una persona”. Nella gran parte dei casi prevale una cura informale-familiare o informale-di mercato (le assistenti familiari) che non è sottoposta ad alcuna regola o valutazione di qualità. A questa si affianca, ma in modo troppo marginale, una cura professionalizzata di tipo sociale e sanitario. In questa contrapposizione tra “lavoro di cura” e “cura offerta per amore”, il senso stesso della cura e del curare rischia di essere smarrito. Occorre invece ragionare su che cosa sia una cura accettabile, su quale equilibrio sostenibile tra cura informale e cura professionale sia possibile, su come combinare insieme prestazioni sociali e prestazioni sanitarie.

Investire in una riforma

Non esiste riforma senza un finanziamento ad hoc. Per finanziare servizi servono soprattutto risorse ordinarie, destinate a durare nel tempo. E serve, come nel caso recente dell’assegno universale per i figli, un riordino delle misure esistenti. Stando ai dati disponibili, la non autosufficienza è oggi finanziata dallo Stato attraverso due canali principali: una quota di spesa sanitaria, usata per finanziare soprattutto le residenze e l’ADI (pari a circa 12,4 miliardi ogni anno), e una quota di spesa assistenziale, che viene assorbita pressoché totalmente dall’Indennità di Accompagnamento (pari a circa 13,5 miliardi annuali). Le risorse sono dunque consistenti, ma utilizzate male, e contribuiscono a creare un sistema frammentato e diviso al suo interno. Una riforma davvero innovativa dovrebbe fare innanzitutto un pooling delle risorse disponibili e creare un nuovo fondo per la riforma (come si è fatto in molte esperienze europee).

Un tema ineludibile è così la riforma dell’Indennità di accompagnamento, poiché è proprio in questa misura che si concentrano, attualmente, le più consistenti risorse per la non autosufficienza.

Peraltro, un incremento delle risorse finanziarie opportunamente orientato all’erogazione di servizi di qualità sia domiciliari sia residenziali (compresa l’emersione del lavoro delle badanti), contribuirebbe in modo significativo all’occupazione femminile e alle entrate fiscali in un’ottica di social investment e di sostenibilità del sistema di welfare. Un costo, sicuramente, ma con un interessante risvolto occupazionale e di maggiore produttività per il paese.

Ottimo articolo anche se, a mio giudizio, c’è una visone distorta della Sanità purtroppo molto diffusa nella cultura Italiana. Sanità non è solo “cura clinica”, l’OMS definisce la salute come una condizione di benessere psico fisico ed è proprio sul concetto di “benessere” che ha da tempo superato il discorso di “medicalizzazione” marciando come un treno in corsa verso una generalizzata qualità di vita. Noi in Italia siamo rimasti indietro, proprio a causa dell’assurda suddivisione tra “sanitario” e “sociale”, dove “sanitario” è inteso esclusivamente come cura medica/cura clinica mentre “sociale” è, purtroppo, ancora un’arrancante evoluzione della vecchia beneficenza rivolta esclusivamente agli “economicamente bisognosi”.

Mi spiace ma, a mio giudizio, è soprattutto questa l’evoluzione di cui abbiamo un disperato bisogno in Italia. E ne abbiamo bisogno proprio per GARANTIRE le condizioni di SALUTE come diritto esigibile che NON esiste per tutto ciò che viene declinato in “sociale”, dove l’esigibilità (nei rarissimi contesti in cui viene affermata) è esclusivamente garantita in una (anche quella da ridefinire in maniera imperativa) presunta condizione di povertà economica.

Condivido pienamente l’impostazione dell’articolo, che rafforzerei tuttavia evidenziando l’impatto strutturale che può avere il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare. In questa direzione l’esperienza che stiamo conducendo in Emilia Romagna mostra le difficoltà ma anche le grandi opportunità di cambiamento .

Non sono d’accordo con il servizio perchè l’assistenza demandata ai Comuni, almeno nel Lazio, non è una garanzia nè per la qualità nè per la equità di accesso ai servizi. L’organizzazione è chiusa, gli utenti dei servizi non hanno spazi di ascolto ed ancora riferimento è il clientelismo. Manca la cultura del lavoro di rete, non esiste condivisione di obiettivi di salute e di benessere e le risorse sono frammentate e senza un controllo di efficacia.

Ricordo che con la legge 67/1988 fu avviato un programma di investimenti che prevedeva la costituzione di 150.000 posti letto per le persone non autosufficienti (RSA)con una spesa di 10.000 mld di lire.

Le Regioni hanno per conto loro avviato, a cominciare dalla Toscana (L.R. 15/76) e dalla Lombardia (L.R. 37/72), programmi di de-istituzionalizzazione, promuovendo l’assistenza domiciliare socio-sanitaria, con l’obiettivo di socializzare la sanità e non già sanitarizzare il sociale.

La legislazione regionale in tale direzione con le ULSSS (con le TRE ESSE) è stata bruscamente interrotta dal DPCM 8 agosto 1985, che la separato la spesa socio-sanitaria dalla spesa sociale, determinando una frattura mai più sanata, e il dgl. 502/92 ha aziendalizzato la sanità sottraendo ai Comuni qualsiasi competenza in sanità, che ora gestiscono solo i servizi sociali.

Occorre quindi ricomporre il sistema dell’integrazione socio-sanitaria con il ricorso agli Accordi di programma Comuni-ASL (art. 31 TUEL 2000), come previsti dalla normativa regionale in materia di sanità e di servizi sociali prevedendo, come la Regione Lazio che, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell’OMS sui “determinanti sociali della salute” venga adottata una metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti personalizzati e mirati sostenuti da budget di salute, costituiti dall’insieme di risorse economiche, professionali e umane necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei al superamento dell’emarginazione e dell’isolamento. L’obiettivo deve essere il superamento della “monetizzazione” del bisogno, ma introdurre il concetto del “salario invisibile”, attraverso i servizi erogati. In tale contesto, come prevede la Regione Veneto, prevedere specifiche agenzie di lavoro per il collocamento delle badanti, debitamente qualificate, e la Regione Toscana che con la L.R. 82/2009 ha incentivato l’iter di accreditamento degli operatori individuali (assistenti familiari).

Per costituire il “sistema” è fondamentale il ruolo dell’Ufficio di Piano (Piano di Zona) e del PAT (dell’ASL) quale sede per l’organizzazione del sistema integrato socio-sanitario, con riferimento anche all’assistenza domiciliare integrata.

A tale riguardo già la legge 205/2017 ha introdotto la figura del caregiver, con finanziamenti comunque limitati, a cui le Regioni hanno risposto con specifici programmi operativi.

concordo con l’analisi,ma la soluzione deve tenere conto delle esigenze e dei diritti delle persone. Se l’anziano è malato cronico e non autosufficiente, in quanto malato, ha diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie garantite dalla legge 833/1978 e dai Lea con accesso universalistico. Manca una legge che assicuri il diritto alla priorità delle cure domiciliari sanitarie e socio-sanitarie comprensive di un contributo economico (sempre a carico della sanità) per assicurare tutte le prestazioni indifferibili e che il malato cronico o la persona con disabilità non autosufficiente necessita 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. La famiglia c’è ma non ha obblighi di cura e il SSn deve intervenire con presa in carico, progetto individualizzato e contributo economico, così come assicura la quota sanitaria se lo stesso malato cronico o persona con disabilità è ricoverato in convenzione in una struttura residenziale socio-sanitaria in base ai Lea, dpcm 12 gennaio 2017, articolo 30.

Restiamo nel diritto esigibile del Servizio sanitario per i malati cronici non autosufficienti di ogni età; attiviamoci per ottenere dentro il servizio sanitario, che interviene sul 100% della popolazione, le cure domiciliari sanitarie, socio-sanitarie e un contributo utile per sostenere i maggiori costi a cui si deve far fronte e per poter assumere una persona di fiducia, perchè nessuno può accudire 24 ore su 24 x 365 giorni all’anno un malato cronico o persona con disabilità non autosufficiente.

E’ questa l’innovazione che manca nel pnnr, ma ci sono già 4 proposte di legge in Parlamento.

Ottimo articolo. Ne condivido pienamente i contenuti.

Grazie e buon lavoro

Walther Orsi

Condivido le osservazioni critiche di questo documento in particolare le generiche conclusioni della commissione Paglia e il risibile investimento per la ristrutturazione e riqualificazione delle RSA. Il documento tace sul ruolo del caregiver familiare spesso snodo centrale nella rete di cura.Mi sembra un’omissione grave.