Primo arrivo, accoglienza e città

Riflessioni a partire da una mappatura dei centri di prima accoglienza per richiedenti asilo a Milano

Martina Bovo | 17 Giugno 2019

I più recenti flussi migratori continuano a mettere alla prova molti territori europei, ma costringono anche a riflettere sulla capacità della città di supportare la presenza di “nuove” popolazioni.

A partire da un’analisi qualitativa dei centri milanesi della prima accoglienza fra il 2015 e il 2016, il contributo riflette sulla possibilità di guardare al momento del primo arrivo dei migranti come rappresentativo di ulteriori dinamiche urbane e quindi come occasione per mettere alla prova il vocabolario dell’accoglienza, ma anche quello di certi spazi, servizi e politiche della città.

Milano, da città di transito a città di destinazione

I più recenti flussi migratori iniziano a interessare la città di Milano ad agosto 2013 quando i primi siriani approdano in Stazione Centrale. Per i due anni successivi il Comune ospita 74500 persone, di cui meno dell’1% fa richiesta d’asilo, rimanendo in città fra i cinque e gli otto giorni prima di riprendere il percorso verso altri paesi europei. L’accoglienza milanese si costruisce in questi anni intorno alla figura del transitante e la città vive innanzitutto il ruolo di luogo di passaggio. La situazione cambia drasticamente nell’autunno del 2015 con la chiusura netta dei confini a nord; ad aprile 2017 la quota dei richiedenti asilo si attesta intorno al 99%, Milano non è più città di transito ma di destinazione (Comune di Milano, 2017).

In questo contesto emerge chiaramente la figura del richiedente asilo e una dimensione di “primo arrivo” che si estende nel tempo, per molto più di qualche giorno. Abitano il territorio popolazioni in attesa di poter avere una prospettiva di permanenza a lungo termine, che sono costrette a costruire il proprio rapporto con la città con forti vincoli in termini di spazio e di tempo, e che esprimono in questo senso una “presenza a bassa intensità” sul territorio.

Ci si chiede quindi in che modo la città sia in grado di supportare questa presenza, che sembra difficile da tematizzare anche nel campo degli studi urbani, dove invece si affronta più ampiamente il rapporto con il territorio di popolazioni immigrate e già insediate (Briata, 2010).

Uno sguardo sugli spazi, i servizi e gli attori della prima accoglienza

La dimensione dell’arrivo vede in relazione popolazioni, con diversi bisogni e competenze d’uso della città, e il territorio urbano, che entro dimensioni diverse – di spazi, servizi e attori – supporta o ostacola la loro presenza, rendendosi più o meno fruibile.

Guardando le popolazioni in arrivo, emerge un mosaico di situazioni molto varie, ma anche alcune considerazioni comuni.

Le interviste ai richiedenti asilo fanno emergere una serie di necessità primarie, di vitto e alloggio o prima assistenza, ma anche alcuni bisogni complementari, come quello di iniziare a conoscere la lingua italiana, ottenere abiti di ricambio o svolgere attività religiose, in un momento in cui molti migranti non sono ancora autorizzati a lavorare. Emerge in questo senso un ulteriore fattore di complessità nella definizione di questi bisogni, nonché la loro estrema variabilità nel tempo: “i migranti sono abitanti speciali, sono abitanti con un’impermanenza individuale e una permanenza collettiva” (La Cecla, 2010). Esiste dunque una domanda sempre più strutturale a partire da bisogni che però cambiano rapidamente nel tempo, a seconda degli arrivi, della provenienza delle persone, del loro status.

Si delinea poi un rapporto di queste popolazioni con il territorio fortemente caratterizzato da vincoli temporali e spaziali. Il limite temporale è innanzitutto legato alla figura stessa del richiedente asilo, che si trova in uno stato di attesa di riconoscimento, spesso molto dilatato nel tempo (i migranti possono arrivare ad attendere l’esito della propria richiesta fino a due anni). Un ulteriore limite in termini di tempo riguarda la quotidianità, e deriva dalla gestione dei centri di accoglienza stessi che impone, per esempio, orari definiti di entrata e uscita. I vincoli spaziali nel rapporto con il territorio sono di diverso genere, innanzitutto legati alla poca conoscenza della città, che crea una domanda molto forte di orientamento. Quest’ultima è stata spesso sottovalutata dal sistema istituzionale dell’accoglienza, ma ha invece trovato risposta in attività di associazioni e gruppi di volontari, volte proprio ad orientare i migranti dalla Stazione Centrale verso il tessuto urbano prima ancora che ai centri di accoglienza, attraverso progetti di segnaletica o punti di informazioni mobili. Ulteriore limite spaziale è rappresentato dal centro di accoglienza in sé, spesso isolato dal resto del territorio per distanza fisica o per il modello gestionale molto introverso, come vedremo.

La relazione di queste popolazioni temporanee con il territorio si rivela dunque complessa e fa riflettere su come la città sia in grado di supportare la loro presenza o rimanga, invece, impermeabile o, addirittura, vi si opponga.

A Milano, la risposta istituzionale alla crescente presenza di transitanti e poi di richiedenti asilo si costruisce intorno ad alcuni grandi centri (CARA e CAS) di cosiddetta “prima accoglienza”, pensati come soluzione temporanea per migranti in attesa dell’esito della propria richiesta di asilo. La previsione viene nella realtà ampiamente disattesa e l’uso di questi centri è molto meno lineare del previsto. A Milano fra il 2015 e il 2016 sono aperti 18 centri di prima accoglienza, ognuno dei quali ospita dalle 100 alle 700 persone, che in alcuni casi vi rimangono anche fino a due anni.

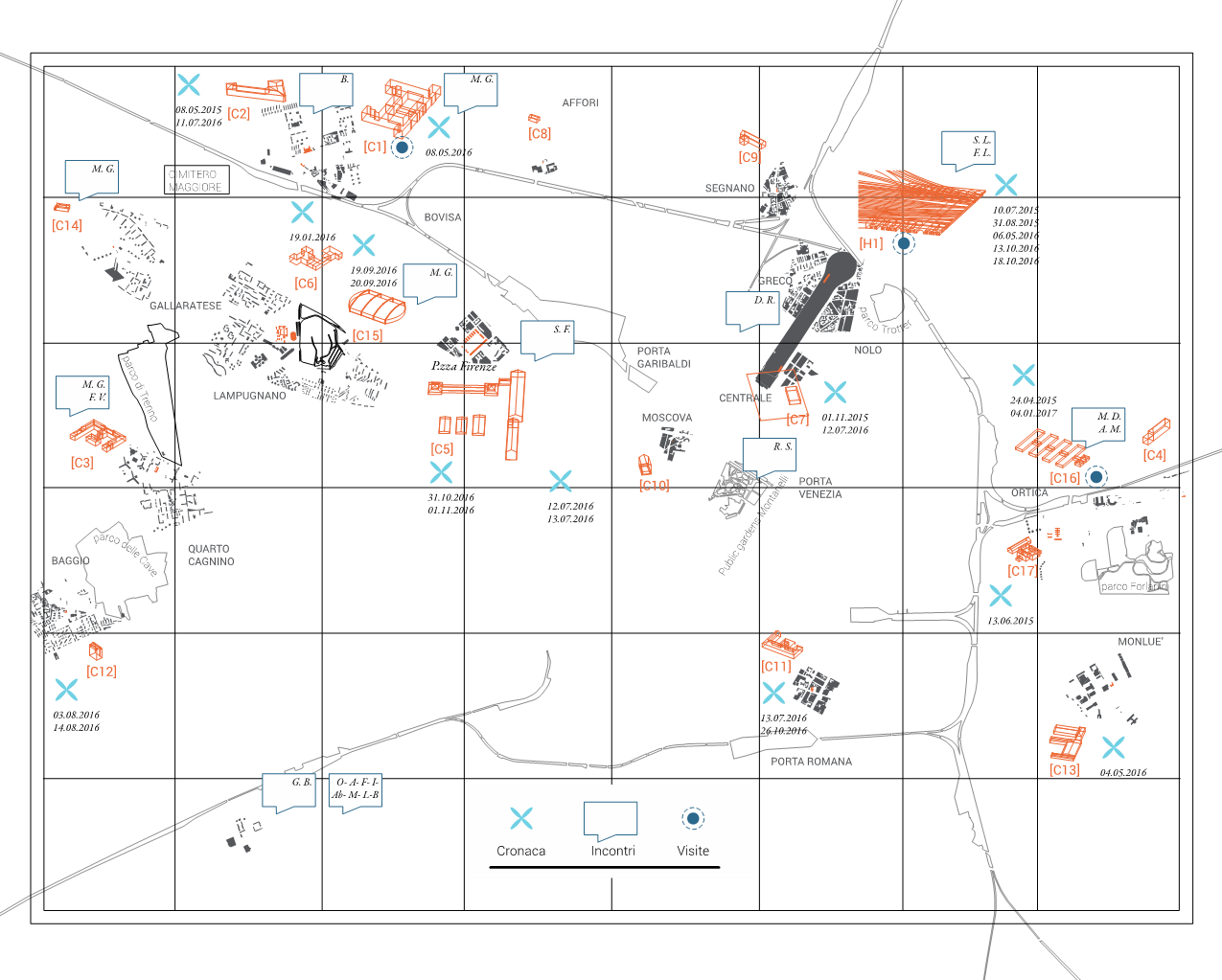

La distribuzione di queste strutture sul territorio non segue una precisa logica di localizzazione, ma piuttosto la disponibilità immobiliare degli enti assegnatari dei bandi per la gestione degli spazi; si delinea, dunque, una geografia molto variabile, che vede in alcune aree una concentrazione di più strutture entro raggi di meno di un chilometro, a fronte di altre zone prive di centri (figura 1).

Le strutture sono spesso spazi riconvertiti, come ex-scuole o ex-caserme. In alcuni casi si tratta di spazi la cui funzione originaria era molto diversa; è il caso del palazzetto sportivo del Palasharp che, in disuso da diverso tempo, ogni notte apriva per poi richiudere il mattino seguente. Diverso è il caso del museo del Memoriale della Shoah che – mantenendo inalterata la propria funziona principale – nei mesi estivi metteva a disposizione, nelle ore di chiusura al pubblico, una cinquantina di brandine per il ricovero notturno. Ancora diverso è il caso degli ex-magazzini della Stazione Centrale, tre dei quali sono diventati l’Hub di Milano, struttura di primissima accoglienza dalla stazione e di filtro verso gli altri centri della città.

Per la loro stessa natura, questi spazi oppongono una forte resistenza ai nuovi usi dell’accoglienza, sono contenitori molto rigidi, ai quali ospiti e operatori devono adattarsi. Per ovviare a questa rigidità si approntano soluzioni temporanee e tipicamente emergenziali, si installano tende e container nei cortili esterni o pareti divisorie leggere per separare gli spazi all’interno.

Quanto osservato esprime un forte contrasto con le caratteristiche delle popolazioni in arrivo ed emerge un’apparente incapacità dello spazio di rispondere in maniera non esclusivamente temporanea e precaria ad un’utenza che è temporanea su base individuale, ma che assume una presenza sempre più strutturale su base aggregata. La nozione stessa di spazio di accoglienza viene quindi messa alla prova e apre ad una riflessione su una definizione più plurale dello spazio e su una possibile estensione territoriale del progetto di accoglienza, che vada oltre lo specifico spazio che politiche, programmi o progetti destinano all’accoglienza.

Spesso i servizi pensati entro il sistema di prima accoglienza, esclusivamente indirizzati agli ospiti, sono internalizzati nei centri stessi, limitando e quasi eliminando le relazioni dei migranti con la città. Nel centro si mangia, si dorme, si ricevono abiti di ricambio, si accede ad internet e, a volte, si frequentano anche i corsi di lingua italiana e si riceve assistenza sanitaria e legale. Solo nei casi in cui i centri offrano solo un ricovero notturno, gli ospiti vengono orientati verso servizi già presenti nella città e di bassa soglia, prevalentemente docce pubbliche, mense e centri diurni. Se questa gestione centralizzata ha dei vantaggi in termini organizzativi, limita però la possibilità da parte degli ospiti di iniziare a fruire in maniera autonoma e autodeterminata dell’ambiente urbano, riduce le opportunità di allargare il proprio capitale sociale al di fuori del centro ed entrare in contatto con altre comunità di riferimento, in altre parole impedisce una fruizione più “ordinaria” della città.

In questo senso è interessante il ruolo rivestito da alcuni spazi pubblici dei servizi, come le biblioteche comunali, che in maniera ricorrente vengono nominate nell’esperienza dei migranti ospitati nei centri. Molti passano il proprio tempo libero nelle biblioteche, alle quali si accede liberamente e dove si possono guardare film o leggere giornali in lingue straniere, ma anche iniziare a usare la lingua italiana. Sempre nella stessa direzione lavora un progetto della Onlus CambioPasso, che propone di distribuire gli abiti agli ospiti della prima accoglienza non più dentro i centri bensì nei negozi vicini ed esistenti di abiti usati, in modo da rispondere ad un bisogno e nello stesso tempo facilitare una fruizione leggera ma autonoma della città e creare l’opportunità di contatto con comunità diverse da quelle del centro.

Si apre dunque una riflessione sulla natura del servizio di prima accoglienza, attualmente prevalentemente “extra-ordinario” e strettamente legato ai confini dei centri, rispetto all’ordinarietà di altri servizi urbani che, se a bassa soglia, potrebbero diventare servizi anche di accoglienza.

Un’ulteriore dimensione è quella degli attori coinvolti nel sistema. A Milano i centri fanno capo alla Prefettura o al Comune, sono generalmente gestiti da enti del terzo settore e possono prevedere il coinvolgimento di associazioni minori o volontari per l’erogazione di alcuni servizi specifici. Esiste poi una rete di enti che ha partecipato all’accoglienza, ma con attività e azioni esterne al sistema istituzionale, come quelle già citate di orientamento.

Parallelamente a queste realtà se ne sono delineate – in momenti diversi – altre, non istituzionalizzate, che hanno però giocato un ruolo cruciale nella gestione degli arrivi; il caso più chiaro è quello della comunità eritrea ed etiope di Porta Venezia, che fra il 2013 e il 2015 è diventata un riferimento per migranti provenienti dal Corno d’Africa e ha ospitato e supportato un alto numero di persone in arrivo alla Stazione Centrale (Naga, 2016).

Questi episodi ancora una volta sembrano mettere alla prova alcuni termini del sistema dell’accoglienza così come pensato attualmente. In particolare, si sottolinea la capacità di alcuni attori non formalizzati, come le comunità immigrate residenti, di supportare la presenza di popolazioni in arrivo. Appare dunque rilevante chiedersi se e come questi attori, seppure “inattesi”, dell’accoglienza possano essere considerati nel e dal sistema.

La mappatura dei centri di prima accoglienza milanese esprime dunque certamente una fotografia parziale in termini di spazio e di tempo, ma sembra far emergere sia la specificità della dimensione del primo arrivo, sia la necessità di mettere in discussione alcune nozioni del sistema di prima accoglienza, per ripensare un vocabolario di spazi, servizi e attori anche diversi.

Figura 1. Mappatura dei centri istituzionali di prima accoglienza a Milano, 2015-2016 (Bovo Lippi, 2017)

Figura 1. Mappatura dei centri istituzionali di prima accoglienza a Milano, 2015-2016 (Bovo Lippi, 2017)

Dall’accoglienza alla città

La dimensione del primo arrivo come punto di osservazione rappresenta una lente analitica interessante per tematizzare il rapporto fra alcune popolazioni e il territorio.

In particolare si è visto come, assumendo questo punto di vista, emergano alcune questioni intorno al vocabolario dell’accoglienza, ma anche alcune tematiche che più ampiamente interessano la città.

La definizione dei migranti in arrivo come popolazioni temporanee ma con una presenza strutturale e con un rapporto vincolato nel tempo e nello spazio con il territorio fa pensare, con le dovute distinzioni, a molte altre popolazioni temporanee che attraversano la città in maniera strutturale: turisti, studenti, parenti di pazienti ricoverati (Pasqui, 2008), ed evidenzia ancor più la necessità di riflettere sulla capacità della città nel supportarne la presenza.

Si delinea, cioè, il tema della relazione fra temporaneo e permanente, ed emerge la necessità di trattare tale relazione entro un’accezione più ampia anche dal punto di vista progettuale e spaziale. Si è visto, infatti, come i centri di prima accoglienza non siano in grado si dare una risposta dinamica e allo stesso tempo strutturale alla presenza di popolazioni in arrivo e piuttosto rispondano a queste con soluzioni temporanee e precarie. In questo senso, dunque, è interessante riflettere su progetti altri, anche distanti per quanto concerne l’oggetto o l’obiettivo specifico, che abbiano immaginato risposte strutturali alla temporaneità. Un esempio interessante è il recente riferimento di Mehrotra alla festività Hindu di Kumbh Mela (figura 2), che ogni tre anni raccoglie milioni di fedeli – nel 2007 16 milioni – per un periodo di soli 45 giorni e dove, sostiene Mehrotra, l’efficacia dell’evento temporaneo si fonda proprio su un’organizzazione spaziale e gestionale che segue principi di permanenza. La struttura organizzativa viene realizzata come se l’insediamento dovesse rimanere per molto più di un mese e, proprio per questo, riesce efficacemente a funzionare in maniera temporanea (Mehrotra, 2016).

La dimensione dell’accoglienza pare dunque confermarsi come un punto di osservazione interessante su molte dinamiche sempre più strutturali che stanno mettendo alla prova la città contemporanea e che richiederanno in futuro ulteriori riflessioni.

Figura 2. Kumbh Mela, Mapping the Megacity (Mehrotra et al, 2015)