Andiamo con ordine: negli anni Novanta si fronteggiavano, nell’ambito della cooperazione sociale, modelli diversi, l’uno (sviluppatosi principalmente nell’ambito di Federsolidarietà) che puntava allo sviluppo del movimento cooperativo trainato da cooperative piccole e tra loro consorziate e l’altro (più frequente in Legacoop) che predicava la necessità di grandi dimensioni. Poi, con il nuovo secolo, si è assistito ai seguenti sviluppi (non privi di contraddizioni):

- dal punto di vista delle strategie, si è convenuto sulla opportunità di orientarsi verso dimensioni di impresa di grandi dimensioni, auspicando conseguenti fusioni tra alcune unità più piccole;

- dal punto di vista della realtà nei fatti, la cooperazione sociale continua ad avere, come evidenziato in questo articolo, un numero molto alto di unità di dimensioni minime, accanto ad alcune cooperative che raggiungono dimensioni elevate.

Ciò detto, è esperienza diffusa che spesso le cooperative più piccole arrancano, fanno fatica a confrontarsi con un mercato più selettivo e con requisiti formali e organizzativi più impegnativi – che richiedo di disporre di progettisti, certificazioni di qualità, comunicatori, ecc. di cui difficilmente la cooperativa può dotarsi – e vengono talvolta espulse dal mercato da soggetti più grandi e organizzati. Sino a qui, almeno dal punto di vista economico – la valutazione degli esiti sociali di tutto ciò è altra cosa, estranea al tema qui trattato – tutto torna e si potrebbe pensare che quindi la grande dimensione appaia di per sé una strategia convincente.

Ecco però che gli ultimi dati sulla cooperazione sociale, e in particolare sulla capacità delle cooperative sociali di generare margini economici dalle attività svolte, offrono esiti che meritano qualche riflessione in più. Del tema della sostenibilità economica in sé si era parlato in questo articolo, evidenziando la situazione problematica della cooperazione sociale nel suo complesso, i cui margini aggregati – 113 milioni su più di 17 miliardi di fatturato nel 2022, circa lo 0.6% appaiono miserevoli; ancor più se si considera che tali minimi margini sono frutto delle performance di un numero limitato di cooperative, senza le quali il conto aggregato piomberebbe sotto lo zero.

Ciò premesso, la domanda successiva, con la quale ci si confronta in questa sede, riguarda quali cooperative producano questi pur piccoli margini. Le più grandi, come è ragionevole attendersi?

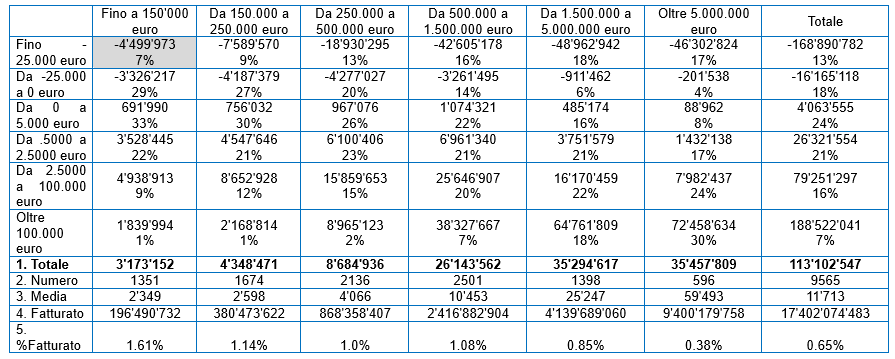

Ebbene, due analisi indipendenti (Marocchi 2024; Bernardoni e Picciotti 2024), condotte su basi dati di diversa origine, danno un esito convergente che evidenzia una realtà più complessa. Si esamini la tabella seguente (tratta da Marocchi 2024), relativa alle 9656 cooperative sociali che nel biennio 2021 – 2022 hanno un fatturato di almeno 100 mila euro. Consapevoli che la tabella potrebbe portare con sé alcune complessità di lettura, si consideri che in ciascuna casella:

- nella prima riga si trova il risultato di esercizio aggregato per una certa classe dimensionale e per una certa fascia di risultato di esercizio

- nella seconda la quota di imprese di quella classe di fatturato con un certo risultato di esercizio.

Esemplificando con la prima cella in alto a sinistra (evidenziata): tra le 1351 imprese con fatturato sino a 150 mila euro (vedi in fondo alla colonna, la riga “2. Numero”), il 7% ha un risultato di esercizio con perdita superiore a 25 mila euro e questo determina, in termini aggregati, una perdita complessiva di 4.499.973 euro; e così via.

Risultato di esercizio per tipo dimensione di impresa – Anno 2022

Fonte: nostre elaborazioni su dati AIDA

Sulla base di questi dati, alla domanda “Le imprese più grandi hanno margini maggiori?” la risposta appare complessa, come emerge dall’analisi delle righe finali della tabella. Certamente, è vero che:

- le ultime due classi di fatturato contribuiscono in misura maggiore, oltre 35 milioni di euro ciascuna, ai 113 milioni di risultato di esercizio positivo aggregato;

- in particolare, la classe di fatturato più elevata, oltre i 5 milioni di euro, presenta un risultato di esercizio positivo medio più alto, pari a 59.493 euro medi. Queste imprese, che rappresentano il 6% delle cooperative italiane, contribuiscono per il 31.3% a formare i 113 milioni di risultato di esercizio positivo aggregato.

Entrambe queste circostanze porterebbero a ritenere che le imprese di maggiori dimensioni conseguano risultati economici migliori. D’altra parte, se si confrontano i margini aggregati (riga “totale” in grassetto) con il fatturato aggregato (penultima riga della tabella), emerge (ultima riga della tabella) come i 35 milioni di utile, confrontati ai 9.4 miliardi di fatturato prodotti dalle cooperative oltre i 5 milioni di euro, rappresentino un margine percentuale di circa lo 0.38%, inferiore a quello delle classi di fatturato più basse. O, ampliando lo sguardo all’insieme della distribuzione, possiamo constatare come la consistenza del risultato di esercizio in proporzione al fatturato segua una proporzionalità inversa alla dimensione. Rispetto alle cooperative di maggiori dimensioni, le cooperative della classe dimensionale inferiore (1.5 – 5 milioni di euro) mostrano una percentuale doppia (0.85%) e le cooperative più piccole mostrano mediamente valori ancora maggiori. I dati di Bernardoni e Picciotti portano ad esiti analoghi.

Premesso che, in tutti i casi, si tratta di margini minimi, il fatto che le cooperative di maggiori dimensioni evidenzino un margine medio dello 0.38% (trentottomila euro su dieci milioni di euro di fatturato!) qualche interrogativo lo pone. E porta a domandarsi se la dottrina che predica la crescita delle dimensioni di impresa di questo ultimo ventennio non necessiti di qualche approfondimento.

Sui motivi che portano a questa redditività calante all’aumentare delle dimensioni, si possono azzardare alcune ipotesi. Innanzitutto, come scrivono Bernardoni e Picciotti, il vantaggio delle grandi dimensioni generalmente si dispiega per effetto delle economie di scala; ma se è vero che – dati i costi fissi degli impianti – produrre 1000 pezzi di un certo manufatto ha un costo unitario minore che produrne 100, non altrettanto si può dire laddove il prodotto consista, ad esempio, in 1000 ore di assistenza domiciliare in luogo di 100: il costo unitario è infatti sempre lo stesso. Si può obiettare che vi siano però alcuni costi di struttura che vengono ottimizzati, che quindi, ad esempio, coordinare 1000 ore costi in proporzione meno che coordinarne 100. Ciò è da verificare, ma potrebbe a prima vista essere plausibile; ma, se ciò avviene, visti i dati sopra esposti, deve comunque essere (più che) compensato da altri elementi. Potrebbe essere, ad esempio, che le cooperative di minori dimensioni possano disporre di fattori di produzione a termini più vantaggiosi rispetto a quelli medi di mercato (es. volontari, dirigenti che operano gratuitamente o quasi, lavoratori che erogano un maggiore effort a causa del loro legame con la cooperativa, relazioni con altre organizzazioni del territorio che collaborano a condizioni favorevoli, ecc.), mentre le cooperative di maggiori dimensioni potrebbero avere, date le loro dinamiche interne, minore accesso a questo tipo di risorse. O potrebbero esservi altre spiegazioni. Quello che è certo è che la crescita – magari in alcuni casi comunque necessaria per gestire ad esempio grandi commesse sociosanitarie – alla prova dei fatti non sembra assicurare migliori risultati economici.

Due considerazioni finali. La prima, anche in sintonia con quanto scrivono Bernardoni e Picciotti, è che tutto questo evidenzia la necessità di sviluppare una riflessione sulla sostenibilità economica delle cooperative sociali a partire da basi originali, diverse da quelle che normalmente sono utilizzate per la generalità delle imprese: “ci potrebbero essere le condizioni per un’inversione di tendenza e per un ripensamento strategico delle traiettorie di sviluppo della cooperazione sociale fondate sulla valorizzazione degli elementi distintivi e sui vantaggi competitivi tipici di questa forma di impresa sociale, immaginando nuove strategie di sviluppo non più fondate sulle economie di scala e sulla standardizzazione degli interventi ma sulle economie di rete e sulla valorizzazione delle risorse presenti nelle comunità”. In sostanza, a fronte di un mercato del welfare spinge ad una bulimia da commesse che portano ad un aumento dimensionale illimitato, i modelli organizzativi oggi conosciuti conseguono economie di scala minime, con il risultato di assestarsi mai troppo oltre la mera linea di galleggiamento. Quella della cooperazione sociale è una crescita dimensionale povera, che erode presto i potenziali margini della grande dimensione in oneri il cui controvalore in termini di qualità organizzativa, imprenditoriale e sociale è tutto da verificare.

La seconda è una considerazione più generale. L’aumento dimensionale è stato considerato, almeno negli ultimi tre decenni, un passaggio obbligato per l’efficientizzazione; e questa dottrina ha interessato – oltre a svariati settori produttivi – anche i soggetti pubblici e di Terzo settore che operano nel campo del welfare in senso lato. Vanno accorpate le aziende sanitarie – salvo poi creare strutture di coordinamento territoriali, che non sempre hanno come esito costi minori rispetto alle precedenti soluzioni organizzative – vanno accorpati gli enti gestori della funzione socioassistenziale, e vanno accorpate le cooperative. Ci sono sicuramente motivi ragionevoli per diffidare della parcellizzazione, sia negli enti pubblici che nel Terzo settore: particolarismi, assetti tesi solo alla salvaguardia di posizioni personali di potere da parte degli organi dirigenti, ecc. Ma questo non significa che – anche solo limitandosi agli aspetti di efficienza economica – “grande è bello” sempre e a prescindere da ogni altra considerazione.

Va pertanto aperto un confronto serio che, senza negare le problematicità – non solo economiche – di dimensioni troppo piccole, sviluppi analisi convincenti a partire dai dati qui documentati e porti ad interrogarsi sulle strategie in modo originale, senza limitarsi ad una meccanica traslazione nella cooperazione sociale (e nel welfare) di ricette elaborate in contesti imprenditoriali e organizzativi diversi.