L’articolo è stato pubblicato anche su LombardiaSociale.it

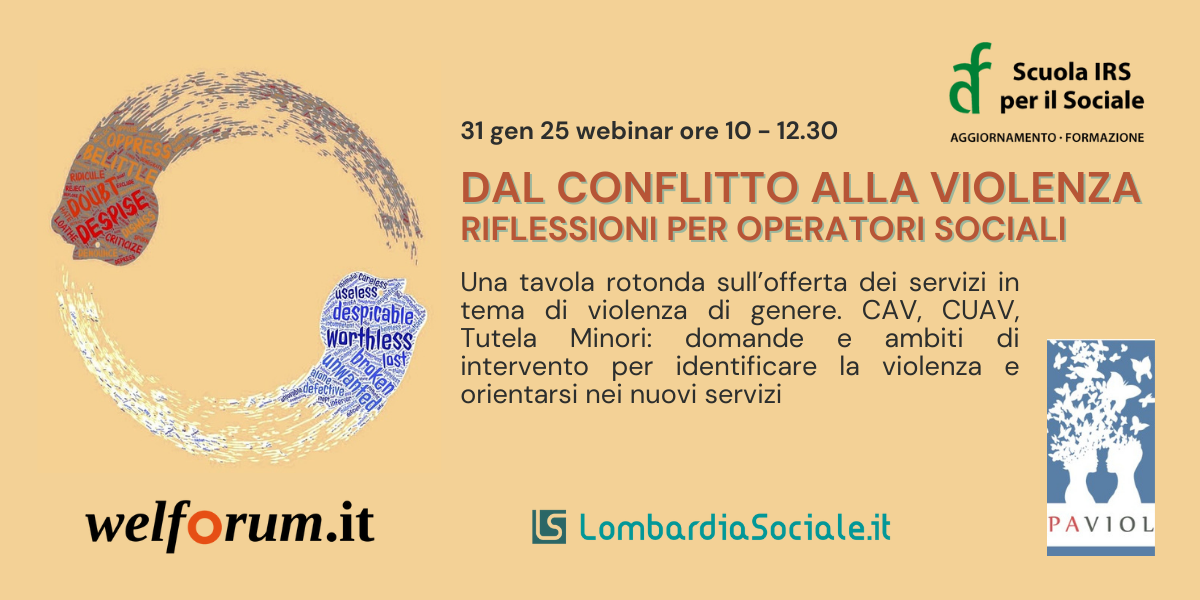

L’articolo riporta una sintesi dei contributi portati da CAV, CUAV, Tutela Minori e Scuola IRS per il Sociale in occasione di una tavola rotonda in tema di violenza di genere promossa da Scuola IRS per il Sociale in collaborazione con Welforum, Lombardia Sociale e Paviol. Si è trattato di un’occasione di dialogo, tra professioniste/i differenti, sulla situazione dei servizi e degli interventi per il contrasto della violenza di genere.

I dati disponibili mostrano che il fenomeno della violenza di genere è ancora un problema strutturale della nostra società. Per questo, Scuola IRS per il Sociale ha promosso una tavola rotonda che ingaggia direttamente i/le professionisti/e, per aprire un confronto rispetto ai temi della prevenzione, tutela e contrasto al ciclo della violenza maschile contro le donne, e per riflettere altresì su tutte le intersezioni presenti.

Grazie ai diversi contributi è stata quindi proposta una prospettiva critica andando a ripercorrere ciò che è stato fatto, cosa manca e su cosa è bene che i/le professionisti/e si interroghino per operare consapevolmente ed efficacemente. Un percorso guidato attraverso punti di vista differenti per nutrire un cambiamento, quindi, inteso come “sostituzione o avvicendamento che riguarda in tutto o in parte la sostanza o l’aspetto di qualcosa o di qualcuno1”.

Le domande che hanno guidato il confronto hanno posto al centro il/la professionista e il suo lavoro in ambito sociale, educativo, scolastico, sanitario e giuridico. È stato chiesto alle/agli esperte/i: cosa è stato fatto e cosa ancora manca, dal vostro punto di vista? Quali ritenete siano le competenze e la formazione che devono avere operatori e operatrici che, a vario titolo, intercettano episodi di violenza di genere?

Ne hanno discusso: Luca Amato (psicoterapeuta, CUAV – Fondazione Somaschi); Paola Ciceri (assistente sociale, Tutela Minori – Isola Bergamasca); Giada Marcolungo (assistente sociale, Scuola IRS per il Sociale); Simona Ramella Paia (psicoterapeuta, Paviol APS); Chiara Sainaghi (educatrice, CAV – Fondazione Somaschi), Nicoletta Solivo (avvocata, Foro di Biella); con la moderazione attenta di Ariela Casartelli (formatrice e supervisora, vicedirettrice Scuola IRS per il Sociale)2.

Di cosa parliamo

I temi affrontati sono stati molteplici: il filo conduttore ha riguardato l’attenzione a come, per interrogarsi sulla violenza di genere, sia necessario partire da sé, dalla propria esperienza soggettiva. Dalle proprie storie di vita, e di violenza, dai propri stereotipi, dando la giusta importanza alle parole che usiamo, perché è il linguaggio che definisce la realtà. Questo è un punto di partenza per arrivare consapevoli alla lettura, intercettazione e fronteggiamento della violenza nelle sue forme. Violenza come agito, comportamento, senza stigmatizzare né la donna che la subisce riducendola unicamente a vittima, tanto meno l’uomo, attribuendogli una innata e immutabile natura violenta.

L’azione preventiva, però, può iniziare ancora prima che la violenza si manifesti. È l’invito che ci propone Ramella Paia, portando l’attenzione agli interventi di prevenzione primaria con i/le bambini/e: “Io credo che se vogliamo cambiare radicalmente, dobbiamo costruire proprio un sistema, un approccio a questo tema, che parta dall’inizio.”

Quando ci spostiamo, invece, su una dimensione di prevenzione secondaria o terziaria, il compito dei servizi diventa fondamentale in termini di intercettazione precoce e messa in protezione. Ne parla Ciceri, che, riprendendo l’importanza delle parole, ricorda come sia fondamentale nominare la violenza, sapere cosa la distingue da un conflitto. Riconoscere la violenza domestica, per esempio, fa sì che si renda visibile anche la violenza assistita,3 spesso oscurata da ciò che vivono e riportano gli adulti, e che si rimettano al centro i minori: “Non amo le categorie a priori, per cui non credo che delle situazioni che incontriamo nei servizi possiamo farne una lettura monolitica. Sappiamo che incontriamo delle storie complicate, delle storie difficili, delle storie di persone che hanno tantissime sfumature, però riuscire a cogliere dei segnali che ci dicono in che situazione siamo è molto importante quanto necessario”.

L’evoluzione dei servizi e degli interventi

Il singolo professionista è bene però che non rimanga solo nel fronteggiare la complessità: un altro input fornito dalla tavola rotonda riguarda quindi l’importanza della multidisciplinarietà. Unire sguardi differenti, paradigmi anche non sempre perfettamente conciliabili, e priorità di intervento che mettono al centro focus differenti, sono alcuni dei nodi del lavoro di rete descritto durante il confronto. Lavorare con altri significa riconoscere che la propria conoscenza professionale avrà pur sempre dei limiti, ci ricorda Solivo, e che ciascun professionista conosce la persona che ha di fronte per una parte. La ricomposizione di sguardi permette di progettare interventi efficaci.

Ricomposizione che ha permesso nel tempo un sempre maggiore riconoscimento del fenomeno anche a livello normativo, a partire dal 1996, anno dal quale consideriamo la violenza sessuale un reato contro la persona. Questo è uno degli esempi che mostrano come negli anni lo Stato abbia cercato di ricondurre sempre più le diverse forme di violenza di genere, aggiornando il proprio Codice, nonché prevedendo ulteriori tutele a livello processuale (per le vittime e per i minori, con l’introduzione della figura del curatore speciale). Solivo, però, ci ricorda come il cambio radicale stia nel concentrare l’attenzione non solo sull’agito e la vittima, ma su chi l’azione l’ha compiuta: “il lavoro sulla violenza può essere fatto solo se si tiene anche in considerazione che dall’altra parte c’è un autore di violenza e che questo soggetto deve essere in qualche modo tenuto in considerazione, perché senza un intervento su quel soggetto non otterremo mai nessun risultato in termini di diminuzione di reati violenti e quindi anche soltanto di recidive, di reiterazione di questi reati”. Ne consegue l’importanza dei percorsi presso i CUAV, per quanto emerga una criticità intrinseca nel collegare l’esito processuale alla partecipazione a percorsi trattamentali. Su questo riflette anche Amato, ricordando che gli stereotipi possono essere interiorizzati dall’uomo tanto da rendere disfunzionali schemi cognitivi-comportamentali, ma riguardano anche noi e la nostra lettura di ciò che lui ha fatto. L’approccio proposto all’interno dei CUAV richiede professionisti preparati e autoriflessivi, per creare uno spazio utile anche a chi arriva per motivazioni estrinseche e il gruppo ha un valore aggiunto in questo caso: “lavorare da un punto di vista individuale, clinico, è importante, ma con gli uomini autori di violenza è importante il lavoro di gruppo di carattere psicoeducativo, sempre cocondotto, da due rappresentanti di diverso genere, (…) il gruppo stesso diventa uno strumento utile per integrare la storia personale dell’autore di violenza e di elaborare strategie individuali di controllo dell’agito”. L’obiettivo è responsabilizzare, e non colpevolizzare, per restituire soggettività all’uomo, riconoscendogli la possibilità di scegliere un altro modo di relazionarsi4.

I nodi al pettine

Partendo dal presupposto che il lavoro con gli uomini autori di violenza ha come obiettivo la riduzione della recidiva, si può dire quindi che il lavoro di rete tra CAV e CUAV ha una comune direzione. È, inoltre, spesso sostenuto da protocolli e atti formali che concretizzano quanto indicato dalle linee guida nazionali e internazionali. È bene però interrogarsi sul perché, nonostante formalmente sia chiaro come e quando intervenire, nella pratica professionale ci siano sempre ostacoli e difficoltà, ci ricorda Sainaghi. Questioni di potere e riconoscimento delle reciproche competenze sono alcune delle ipotesi messe sul piatto, mentre il valore aggiunto consisterebbe sia nel fare insieme che nel fornire reciproca consulenza per i propri campi di specializzazione e competenza. Un lavoro di rete che potrebbe giovare di una pratica collaborativa5, oggi molto sperimentata in svariati settori attraverso la coprogettazione.

Per chiudere il quadro sul lavoro di rete, può essere significativo sollevare lo sguardo oltre il livello locale e riconoscere come ancora poco integrate siano le politiche sul contrasto alla violenza con le altre dimensioni di policy che si rivolgono alla cittadinanza. A titolo di esempio le politiche per il lavoro o le politiche per minori e famiglie. Una ricomposizione a più livelli offrirebbe un’opportunità di interventi che rimette al centro le persone e le riconosce per la loro totalità: non solo una donna vittima, ma una lavoratrice, non solo un ragazzo in dispersione scolastica ma un giovane che sta superando un’esperienza di violenza assistita, non solo un uomo autore di violenza, ma un padre che sta percorrendo un percorso per i propri figli.

Formarsi per essere professionisti/e consapevoli

In conclusione, qualsiasi sia il lavoro svolto, se si ha a che fare con le persone, con la relazione, il tema della violenza di genere in qualche modo deve interessare, perché nel momento in cui si incontra l’altro, esiste la probabilità di incontrare esperienze di violenza di diverso tipo, sotto diverse forme. Il rischio altresì è di non ottemperare a un mandato istituzionale e a una responsabilità etica e deontologica, agendo in prima persona forme di vittimizzazione secondaria. I contributi esperti hanno quindi fornito utili spunti su come formarsi e su cosa, per sviluppare le competenze fin qui descritte come necessarie. In generale, se è consigliabile che ciascuno/a abbia una preparazione di base e che si tenga aggiornato/a, oggi si apre la possibilità di professionalizzarsi in questo campo: le Intese Stato Regione che definiscono i criteri e i requisiti minimi di CAV e CUAV riconoscono un ruolo fondamentale alla formazione e allo sviluppo di competenze specifiche per le/gli operatrici/operatori che vi lavorano. In merito all’approccio, una formazione efficace è quella che garantisce approfondimenti teorici, spazi di confronto multidisciplinare, attività di riflessione sul sé. È però ugualmente importante integrare questi percorsi con attività sul campo (dove si sperimenti direttamente nella relazione quanto affrontato all’interno dell’aula) e con attività supervisive, al fine di rileggere la propria pratica, per esserne più consapevole, e potenziare le proprie chiavi di lettura e di azione, affrontando anche i dilemmi etici e i risvolti emotivi della pratica professionale. Per finire, in merito ai contenuti, la scelta è ampia, lungo vari continuum per affinare la capacità di decostruzione della complessità:

la differenza tra conflitto e violenza, gli indicatori di violenza di genere e di tipo relazionale, gli stereotipi e pregiudizi all’interno di una cornice intersezionale, gli strumenti di valutazione e gli aggiornamenti normativi.

Conclusioni

La tavola rotonda ha espresso, grazie a una coralità di voci, l’importanza di lavorare verso una decostruzione di stereotipi e di meccanismi relazionali disfunzionali, non sostituendoli però con ulteriori categorie rigide, che possano essere ulteriormente vincolanti. L’invito è a sviluppare un pensiero critico e una capacità di analisi dei contesti attraverso le linee guida e le definizioni del fenomeno, non costruendo ulteriori muri o difendendo aprioristicamente i propri paradigmi o punti di vista, ma situando la propria valutazione e intervento lungo il continuum tra conflitto e violenza, distinguendoli ma riconoscendone le sfumature, tra binarismo di genere e fluidità, tra confini culturali e letture abiliste. Per tutti/e coloro che hanno raccolto la proposta di diventare professionisti/e consapevoli, per chi ha seguito e animato la discussione, un sentito ringraziamento.

La registrazione dell’evento è disponibile sul canale YouTube di welforum.it

- Dizionario online

- Descrizione completa dei relatori: Luca Amato – Psicologo Psicoterapeuta cognitivo costruttivista, con esperienza clinica in studi privati e precedentemente nei servizi sociali territoriali. Collaboratore da alcuni anni nelle attività di contrasto alla violenza di genere per Fondazione Somaschi Onlus, in particolar modo nella progettualità afferenti al CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza) come co-conduttore di gruppo di uomini autori di Intimate Partner Violence. Paola Ciceri – assistente sociale presso il Servizio Tutela Minori dell’ambito dell’Isola Bergamasca, ha studiato e sperimentato l’utilizzo di metodi partecipativi nel lavoro con famiglie e minori, coach del programma PIPPI, supervisore professionale della Scuola IRS e docente di Guida al tirocinio. Giada Marcolungo – assistente sociale, formatrice e supervisora della Scuola IRS, appassionata e studiosa di violenza di genere, collabora su questi temi anche con altre organizzazioni, tra cui l’Università di Milano Bicocca e Fondazione Somaschi. I suoi approfondimenti sul tema si possono trovare in Lombardia Sociale, all’interno delle analisi delle politiche per minori e famiglie. Simona Ramella Paia – Psicologa Psicoterapeuta Perito Giuridico; didatta e supervisore in Analisi Transazionale. Collabora da alcuni anni con IRS. Nel 2014 ha fondato l’associazione di promozione sociale PAVIOL APS che offre supporto psicologico a vittime ed autori di violenza nel territorio di Biella. Nel 2022 è stata formatrice degli operatori dei centri CUAV per Regione Piemonte. Chiara Sainaghi – Educatrice professionale, responsabile delle attività di contrasto alla violenza di genere per Fondazione Somaschi Onlus – Operatrice centro antiviolenza Segnavia – Milano. Da 30 anni lavora a fianco delle donne per la promozione di percorsi di autonomia. Nicoletta Solivo – avvocato penalista e di diritto di famiglia. Iscritta all’ordine degli avvocati di Biella dall’anno 1996 e dal 2017 componente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Biella. Negli ultimi tempi si occupa anche di formazione dei praticanti che devono sostenere l’esame di abilitazione all’avvocatura. Ariela Casartelli – Formatrice senior dell’IRS, assistente sociale, Analista Transazionale specializzata in counselling, vicedirettrice di Scuola IRS per il Sociale.

- Per un affondo, si veda: Baldry, 2018 (bibliografia in allegato).

- Per un affondo, si veda: Grifoni, 2016 (bibliografia in allegato).

- Per un affondo, si veda: De Ambrogio, Marocchi, 2023 (bibliografia in allegato).