Un mix di politiche per contrastare il lavoro povero

A cura di Emanuela Struffolino | 1 Dicembre 2022

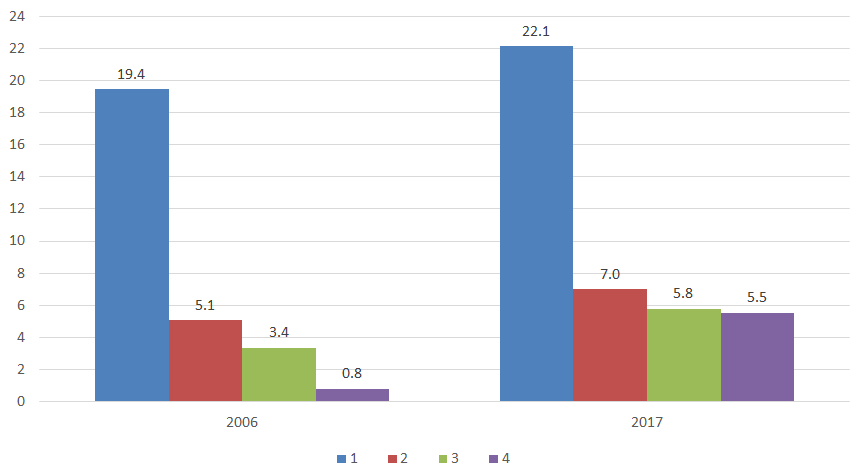

Avere un lavoro non è sufficiente per scongiurare il rischio di vivere in povertà: questa evidenza si riscontra – sebbene in misura diversa – in tutti i paesi dell’Unione europea in cui la povertà lavorativa si attesta in media intorno al 9 percento. L’indicatore europeo identifica come lavoratori poveri coloro che sono stati occupati per più di sei mesi nell’anno considerato e che vivevano in famiglie con un reddito al di sotto del 60 percento del reddito mediano nazionale. Le stime preliminari per il 2021 per l’Italia riportano che l’11.6 per cento dei lavoratori si trovavano in questa condizione, definita in-work poverty. Questo dato è allarmante anche alla luce del fatto che le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata non sono neppure esenti dal rischio di vivere in povertà assoluta: secondo le stime preliminari Istat, infatti, nel 2021 circa 922mila famiglie hanno una spesa mensile inferiore a una soglia che indica la spesa minima necessaria per acquisire beni e servizi essenziali per avere uno standard di vita accettabile1. Nel dibattito pubblico, il lavoro povero è spesso collegato a salari insufficienti. Tuttavia, la povertà lavorativa, così come la povertà in generale e la disuguaglianza, è il risultato di un processo che, oltre al salario orario, riguarda i tempi di lavoro (ovvero quante ore si lavora abitualmente a settimana e quante settimane si è occupati nel corso di un anno), la composizione familiare (in particolare quante persone percepiscono un reddito all’interno del nucleo e quante sono “a carico”) e l’azione redistributiva dello stato (Figura 1).

Figura 1 – La “catena” di creazione di povertà e disuguaglianza

Fonte: elaborazione degli autori

Nella Relazione preparata su richiesta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Draghi, Andrea Orlando, siamo andati oltre all’indicatore europeo per mostrare più chiaramente l’interazione fra i rischi di bassi salari individuali e di povertà valutata su base familiare. Per questo, nelle nostre analisi abbiamo incluso tra i lavoratori anche coloro che sono stati occupati per meno di sette mesi all’anno e che sono tra i più esposti al rischio di povertà proprio per via della discontinuità nel mercato del lavoro

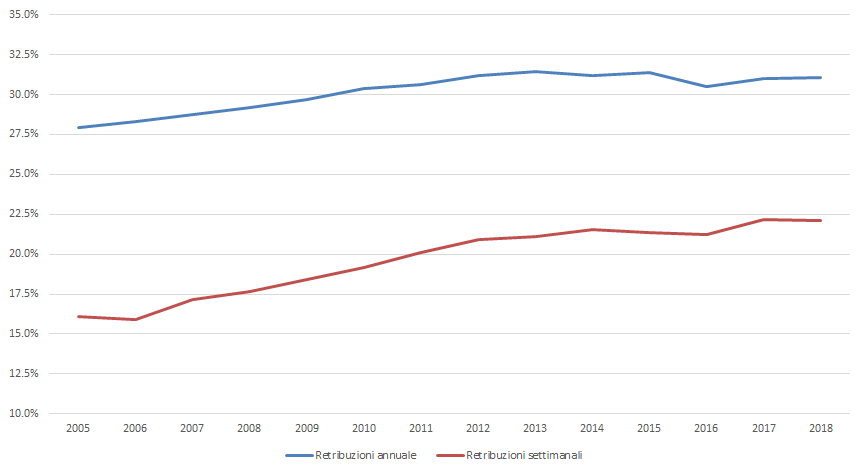

Usando i dati Eu-Silc (European Union Statistics on Income and Living Conditions) per il periodo 2006-2017, troviamo che il 13,2 percento dei lavoratori che sono stati occupati per almeno un mese all’anno sono poveri, poiché vivono in nuclei il cui reddito familiare era inferiore al 60 percento del reddito mediano nazionale. Questo valore è più alto rispetto a quello riportato dall’indicatore Ue ed è in netta crescita dal 10,3 percento del 2006. Inoltre, la povertà lavorativa così definita è concentrata in particolare tra lavoratori autonomi e a tempo parziale. Nel 2017, il rischio di povertà lavorativa era pari, rispettivamente, al 14,2 percento fra gli uomini e all’11,8 percento fra le donne. Un risultato paradossale, visto il persistente svantaggio delle donne nel mercato del lavoro. Tuttavia, il dato dipende quasi esclusivamente dal fatto che le donne in molti casi sono “solo” il secondo percettore di reddito: l’incidenza della povertà lavorativa nel 2017 passa infatti dal 22,1 percento nelle famiglie con solo un percettore di reddito al 7 percento nelle famiglie con due percettori (Figura 2).

Figura 2 – Percentuale di lavoratori poveri per numero di percettori di reddito nel nucleo, 2006 e 2017

Dati: EU-SILC 2006 e 2017

Dati: EU-SILC 2006 e 2017

Lo svantaggio delle donne in termini di retribuzione diventa evidente se consideriamo i salari individuali invece del reddito familiare: tra i lavoratori con retribuzioni individuali inferiori al 60 percento della retribuzione mediana (l’indicatore comunemente utilizzato per identificare i “low-wage workers” ovvero i lavoratori a basso salario), la quota di lavoratori poveri risulta, nel 2017, pari al 16,5 percento fra gli uomini e al 27,8 percento tra le donne. Le nostre analisi mostrano, inoltre, che il sistema fiscale e di trasferimenti gioca un ruolo importante nell’attenuare i rischi di bassa retribuzione: tale rischio si attenua, infatti, dopo aver considerato la tassazione ed eventuali indennità individuali. Tuttavia, queste compensazioni sono molto meno efficaci nel proteggere dal rischio di bassa retribuzione i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori autonomi (sui quali incide, peraltro, una aliquota contributiva più elevata rispetto ai lavoratori dipendenti a tempo pieno). Questo quadro non è incoraggiante e riflette una situazione di persistente crisi del mercato del lavoro, ancora lontana da un punto di svolta che segni una necessaria controtendenza. A conferma di questo fatto, la Figura 3 mostra l’andamento nel tempo del rischio di bassa retribuzione in Italia tra il 2005 e il 2017 utilizzando i dati LOSAI-INPS. In questo arco di tempo, la soglia di bassa retribuzione, pari al 60 percento della retribuzione lorda, si è ridotta in termini reali da circa 12.000 a circa 11.500 euro annui, soprattutto a causa della crescita abnorme del lavoro a tempo parziale (generalmente involontario) e del tempo indeterminato. Tra il 2005 e il 2017, il mancato aumento dei salari e la diffusione del lavoro atipico comportano dunque una crescita sostenuta del rischio di bassa retribuzione, che sale di 3 punti percentuali – dal 27,9 percento al 31,1 percento, circa 5,1 milioni di individui in termini assoluti – quando si guarda alle retribuzioni annuali e di ben 6 punti percentuali (dal 16,1 percento al 22,1 percento) quando ci si riferisce a quelle settimanali.

Figura 3 – Rischio di basse retribuzioni (dato lordo) in Italia, 2005-2017

Dati: LOSAI-INPS 2005-2017.

Dati: LOSAI-INPS 2005-2017.

Le proposte del Gruppo di lavoro

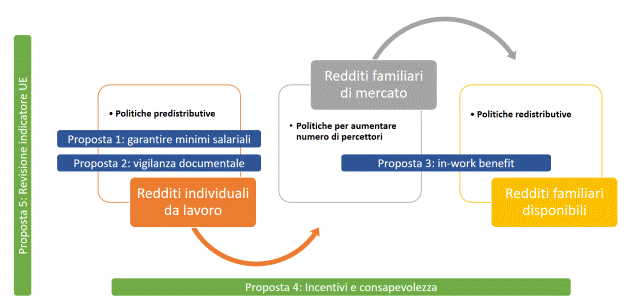

In Italia, solo il 50 percento dei lavoratori poveri (secondo la definizione europea) percepisce una qualche prestazione di sostegno al reddito (trasferimenti monetari per disoccupazione, disabilità, malattia, assistenza sociale, famiglia, abitazione) rispetto al 65 percento in media tra i paesi dell’Unione Europea. In particolare, in Italia manca uno strumento specifico per integrare i redditi dei lavoratori poveri, presente in circa metà dei paesi OCSE. Di fronte all’aumento della povertà lavorativa, l’unico provvedimento introdotto con l’obiettivo esplicito di aumentare le retribuzioni medio-basse è stato il cosiddetto “bonus 80 euro” (ora “Bonus Dipendenti”): questa misura, tuttavia, si rivolge solo ai lavoratori dipendenti, si basa sul salario individuale (ignorando, dunque, la condizione economica del nucleo e gli eventuali familiari a carico) e il trasferimento non è corrisposto a chi ha un reddito così basso da risultare incapiente a fini fiscali. Inoltre il Reddito di cittadinanza ha di fatto funzionato come una integrazione al reddito dei lavoratori più poveri, nonostante il trasferimento prescinda della situazione lavorativa: infatti – come mostra uno studio INAPP – tra i percettori del reddito di cittadinanza circa il 45 percento è occupato. Infine la disoccupazione parziale prevista dal Jobs Act2 dà accesso a prestazioni assistenziali come ordinarie per chi lavora pochi mesi durante l’anno e ha un reddito molto basso. Per questo motivo, seppur sottolineando come una strategia di lotta alla povertà da lavoro debba partire innanzitutto da politiche macroeconomiche e misure che incidano su struttura produttiva e partecipazione al mercato del lavoro, nella nostra relazione, abbiamo avanzato cinque proposte indirizzate a sostenere i redditi individuali e familiari. Queste proposte insistono su uno o più degli anelli della catena di creazione di povertà e disuguaglianza (Figura 4). Ci concentriamo qui sulle misure che agiscono direttamente sui salari: la garanzia dei minimi salariali e l’introduzione di uno strumento di integrazione al reddito per i lavoratori poveri (in-work benefit). Per le rimanenti proposte si veda la relazione citata sopra.

Figura 4 – Come le cinque proposte per combattere la povertà lavorativa si inseriscono nella catena di creazione di povertà e diseguaglianze

Fonte: elaborazione degli autori

Fonte: elaborazione degli autori

Garantire minimi salariali adeguati

Minimi salariali adeguati sono una condizione necessaria (ma non sufficiente) per combattere la povertà lavorativa tra i lavoratori dipendenti. Questa misura affronta problemi relativi ai bassi salari che vengono generati nel “primo anello” della catena di creazione di povertà e disuguaglianze in Figura 2, quello dei redditi da lavoro individuali. La recente direttiva europea sul salario minimo si deve leggere alla luce della progressiva erosione della contrattazione collettiva e dell’aumento della vulnerabilità dei lavoratori in Europa. L’Italia è uno dei pochissimi paesi dell’Unione Europea in cui non esiste un salario minimo per legge. Nel nostro paese, sono due le opzioni da tempo in discussione: estendere l’applicazione dei contratti collettivi principali a tutti i lavoratori del settore interessato (quindi anche alle imprese che non hanno firmato quel contratto) oppure introdurre un salario minimo per legge. Le due opzioni si scontrano con ostacoli politici e tecnici che da anni bloccano ogni progresso sul tema. Per questo motivo, si potrebbe considerare di partire con la sperimentazione di un salario minimo per legge, o griglie salariali basate sui contratti collettivi in un numero limitato di settori caratterizzati da maggiore criticità, per valutarne gli impatti economici e quelli sul sistema di relazioni industriali. Inoltre, è cruciale potenziare l’azione di vigilanza sulla conformità (enforcement) dei livelli retributivi erogati. Attualmente, la verifica dei livelli retributivi e della loro coerenza con il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato avviene attraverso l’azione ispettiva: è l’ispettore che una volta in azienda valuta la congruenza ed eventuali casi di irregolarità. L’azione ispettiva è fondamentale e dovrebbe essere rafforzata (nel tempo il numero di ispettori è drasticamente calato, determinando una diminuzione dell’efficacia del sistema), ma può essere efficacemente affiancata da un’azione di vigilanza documentale che, grazie alle potenzialità informatiche e tecnologiche oggi disponibili, sia in grado di identificare “automaticamente” casi di presunta irregolarità contributiva attraverso il flusso di dati che le imprese e i lavoratori comunicano rispetto alle posizioni lavorative. Tale analisi documentale sarebbe finalizzata alla costruzione di indici di rischio derivati dai dati, in base ai quali le istituzioni competenti potrebbero confrontarsi con le imprese “più a rischio” per verificare la congruità dei livelli retributivi/contributivi.

Introdurre uno strumento di integrazione ai redditi dei lavoratori poveri

Peraltro, garantire minimi salariali adeguati non risolverebbe la questione dell’intensità di lavoro (il “secondo anello” in Figura 2) né aggredirebbe le situazioni di povertà lavorativa tra i lavoratori che non hanno un contratto di lavoro dipendente. Per questo motivo, in una strategia generale di lotta alla povertà lavorativa, giocano un ruolo fondamentale i trasferimenti pubblici (il “terzo anello” in Figura 2). Come già discusso, in Italia manca uno strumento per integrare i redditi dei lavoratori poveri – un in-work benefit (letteralmente trasferimento a chi lavora) – che permetterebbe di aiutare chi si trova in situazione di difficoltà economica e incentiverebbe il lavoro regolare. Un gruppo di ricercatori OCSE ha elaborato una proposta di in-work benefit per l’Italia che, secondo la proposta, dovrebbe essere definito su base individuale per incentivare (o perlomeno non disincentivare) il lavoro del secondo percettore di reddito, che abbiamo visto essere cruciale per proteggere dalla povertà lavorativa a livello del nucleo familiare. Il trasferimento crescerebbe fino al 50 percento del reddito medio integrando il reddito da lavoro e abbassando la cosiddetta “aliquota marginale effettiva” in modo da non scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro di quei lavoratori e quelle lavoratrici che riceverebbero salari molto bassi e che vedrebbero la quota di tasse a loro carico aumentare in maniera sproporzionata. All’aumentare del reddito da lavoro oltre al 50 percento del reddito medio il trasferimento si stabilizza per poi decrescere. L’in-work benefit deve inoltre variare a seconda del numero di familiari a carico in modo da sostenere lavoratori e lavoratrici con carichi di cura. Una misura così disegnata dovrebbe inserirsi nella più ampia discussione sulla riforma fiscale, razionalizzando e assorbendo gli ex “80 euro” e il sussidio di disoccupazione parziale per arrivare a uno strumento unico, di facile accesso e coerente con il resto del sistema (in particolare, con Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico e Universale per i Figli). Tuttavia, è importante sottolineare che per evitare che un in-work benefit possa trasformarsi, surrettiziamente, in un incentivo al lavoro povero, una misura di questo tipo deve accompagnarsi alla presenza e al rispetto di minimi salariali adeguati e, più in generale, al controllo del numero di ore di lavoro e dei salari dichiarati. In conclusione, queste proposte – assieme alle altre presentate nella relazione – vanno considerate nel loro complesso: se prese isolatamente, infatti, nessuna appare risolutiva e, anzi, alcune proposte rischiano di essere inefficaci (ad esempio un salario minimo senza controlli più stringenti) o dannose (un in-work benefit senza minimi salariali adeguati e rispettati). Se prese insieme, invece, le cinque proposte potrebbero permettere di fare un passo avanti non solo nella lotta alla povertà da lavoro, ma anche rispetto alla necessità di assicurare condizioni di lavoro dignitose nel presente, che siano anche fonte di sicurezza economica nel futuro e garantire l’accesso alla piena cittadinanza per le lavoratrici e i lavoratori, e per le loro famiglie.

- Hanno contribuito alla stesura di questo articolo anche Andrea Garnero (OCSE), Silvia Ciucciovino (Università Roma Tre), Mariella Magnani (Università di Pavia), Paolo Naticchioni (INPS e Università Roma Tre), Michele Raitano (Sapienza Università di Roma,) e Stefani Scherer (Università di Trento).

- Decreto “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.